|

|

|

|

|

|

2025年12月19日

发表

人气:32,430

分享:

|

|

|

| 【人物】在苦难中选择了善(多图) |

| |

2025年9月,第十一届新唐人全世界中国古典舞大赛在美国纽约州Sugar Loaf表演艺术中心举行。图为青年男子组参赛选手刘子幸在初赛时表演舞蹈《石灰吟》。(戴兵/大纪元)

【人民报消息】3岁时,他在医院病房里看到被毁容的小姨,却不懂那是最后一面;童年,他跟著母亲和二姨流离失所,躲避追捕;上学时,由于拒戴红领巾被老师打,在家门口被警察盯梢,在街上被偷偷拍照⋯⋯

这些经历,本可以把一个孩子推向极端的仇恨、绝望与封闭,但他选择了另一条路——离开那个令人窒息的环境,来到自由世界,在飞天艺术学院一步步磨炼自己,最终登上神韵舞台,成为弘扬善的使者。

2025年7月20日,大纽约地区数千名法轮功学员在曼哈顿中国城举行“停止迫害法轮功”大游行。数百名神韵艺术家及工作人员组成方阵也加入到游行队列。图为神韵舞蹈演员刘子幸接受媒体采访。(Mark Zou/大纪元)

幼年记忆深处的一张脸

那是2004年的夏天,刘子幸刚满3岁。

沈阳的一家医院里,走廊两侧都是警察,空气紧绷得几乎让人无法呼吸。年幼的他不懂发生了什么,只隐约感到一股大人世界的紧张与压抑。然而,当他被大人带进病房、看见躺在病床上的那个人时,他的眼睛却一下子亮了——那是他最亲近的小姨:高蓉蓉。

只是那天的小姨,跟他记忆中的样子截然不同。

她的脸像被火烧过一样焦黑,脖子、耳朵周围布满令人触目惊心的灼伤,腿部缠满绷带,整个人瘦得几乎只剩骨架。她费力地抬起眼睛,用极微弱的声音叫了一声:“二宝(子幸的小名)⋯⋯”

当时只有3岁的子幸,还不知道这一幕意味著什么。

多年以后,当他站在神韵艺术团的舞台上以一名中国古典舞演员的身分向世界诉说中共迫害信仰的真实故事时,他才逐渐明白:那个夏天,那张被电击毁容的脸、那声微弱的呼唤,不只是他的一个伤痕,也是他走上这条“用舞蹈说真相”之路的起点。

“虽然那时年纪还小,但那个记忆一直还在。长大之后每次想起来,还是挺难过的。”子幸说。

小姨被毁容、虐杀

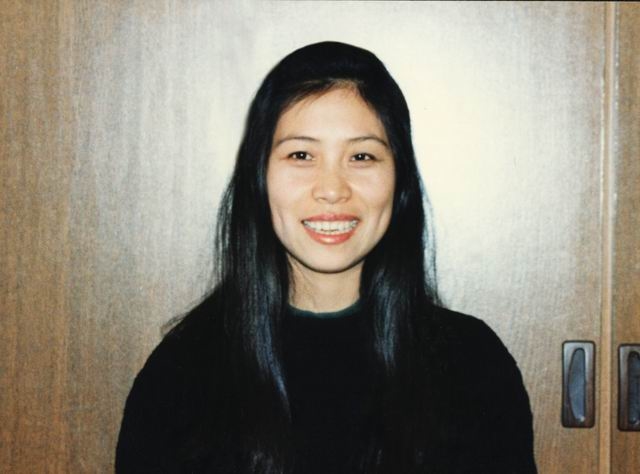

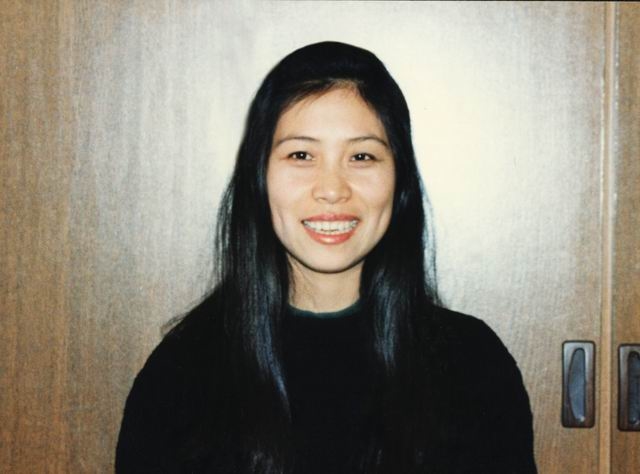

前沈阳鲁迅美术学院财务处职工、刘子幸的小姨高蓉蓉(明慧网)

在家人的回忆里,子幸的小姨高蓉蓉温顺善良、总是乐呵呵的。她勤快、体贴父母,常主动帮家里做事。大学毕业后,她在鲁迅美术学院财务处工作。那时候,那所大学有很多学生修炼法轮功,她成了校内炼功点的义务辅导员。

正因高蓉蓉具有高校法轮功辅导员的身分,她成为当局重点关注的对象。高蓉蓉的姐姐高薇薇回忆说,“她(高蓉蓉)从1999年4月25日那时候就开始被找去谈话了。”

自1999年7月底开始,高蓉蓉因上访为法轮功说公道话,多次被抓、被关押。

2000年,她在家门口再度被绑架,这一次被直接送进臭名昭著的马三家劳教所。

高蓉蓉从马三家劳教所被放回家后没多久,2003年6月,她又被“610”办公室和国安绑架。2004年3月,她被关押在沈阳龙山教养院,拒绝“转化”(放弃修炼)。“到了5月份,她就被电击毁容了。”高薇薇说。

2004年5月7日,法轮功学员高蓉蓉在沈阳龙山教养院遭狱警唐玉宝、姜兆华电击近七小时,脸上是电烧灼伤。照片是受伤10天后拍摄的。(明慧网)

在沈阳市龙山劳动教养院恶警七个小时的电击下,高蓉蓉的脸、耳朵、脖子、后背、脚踝等处皮肉被烧焦得隆起大泡、焦糊,脸肿得高出一拳,眼睛仅剩一条缝,豆大的黄水不断从脸上渗出⋯⋯

为逃离魔窟,高蓉蓉从教养院二楼办公室窗户跳下。她身受重伤,被送到医院救治。

住院期间,高蓉蓉持续受到中共警方严密监控。当局宣称她一出院便会立即被送回拘禁场所。然而,几个法轮功修炼者成功地将高蓉蓉从医院里救出。

公安部随后将高蓉蓉走脱事件定为“26号大案”。

高蓉蓉被毁容的照片于2004年7月7日在国际上曝光后,在全世界引起震动,中共当局极度恐慌。在时任中共政法委书记、“610”头目罗干的授意下,辽宁省政法委、610办公室、检察院、司法局、公安局等部门联手追捕高蓉蓉。司法系统一人曾亲口告诉高蓉蓉的父亲说:“罗干有指示,这事(指高蓉蓉遭电击毁容被曝光)国际影响太大,让我们‘处理好’……”

2005年6月16日,高蓉蓉被迫害致死,年仅37岁。

高蓉蓉的离世,给子幸的外婆带来巨大打击。五年后,外婆也骤然离世。

2018年,刘子幸的母亲、高蓉蓉的姐姐高薇薇参加美国首都华盛顿DC的7.20烛光夜悼活动。(李莎/大纪元)

童年流离失所

高蓉蓉被迫害致死后,对刘子幸一家的迫害并没有随之停止。

“那个时候是因为我小姨被迫害致死之后,‘610办公室’想要火化小姨的遗体,掩盖迫害的证据。”刘子幸回忆说。

当局一次次地找子幸的外公外婆“谈话”,逼他们在火化书上签字。但外公外婆拒绝——那是他们的女儿,也是未来有可能作为证据的遗体。

中共官员于是开始威胁,要抓捕高蓉蓉的两个姐姐:高薇薇和高莉莉。

为了避开骚扰与抓捕,高薇薇和高莉莉只能带著年幼的子幸“流离失所”。他们一路辗转,从北京郊区到河北一带,不断换地方、租房子。

那是一段没有安稳住所的日子。

“生活上实际很困难。”子幸说,“那时候钱不够花,到处租房子,条件都很差。”

他没办法正常上幼儿园。到了农村地区,母亲还是努力给他找了一间简陋的乡村幼儿园,尽量让他“学点东西”。

然而,这样短暂的安稳也很快被打破。

有一天清晨,几名警察直接冲进了他们租住的小屋,将他们一家带走。

那一天,他们被关在国保大队,从早到晚。“下午,他们抢走了我的身分证,向我户籍所在的公安局打电话,但我户籍所在的公安局回应说他们不想管这事。”

在长期监控下生活

即便结束流离失所的状况回到北京,他们的生活也没有回到真正意义上的“正常”。

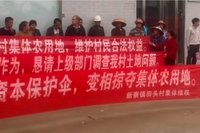

高薇薇说,“很长一段时间,我们家门口一直有警察在那里监视”。尤其到了每年所谓的“敏感日”,这种监控就更加严重。

“比如说奥运会时期,我家门口、走廊、电梯那边都会有很多便衣警察。他们就站在那儿随时盯著。”高薇薇说,“国安局与公安局的人,还来我家一次,要求我们不要去上访,让我们火化高蓉蓉的遗体。”

对当局来说,他们担心的是国外记者可能会找到高蓉蓉的姐姐、采访高蓉蓉被迫害致死的真相;对刘子幸一家来说,那是一种“每天出门都知道有人在盯你”的压迫感。

有时高薇薇带著子幸走在街上,有便衣在远处跟踪、在暗处偷拍他们。后来,一位知情人将此情况告诉了高薇薇。

“那真的是很恐怖。”高薇薇说。

但在那样的环境里,她仍尽力教孩子不要怀恨在心。

“我跟子幸说:你不要对这些警察叔叔产生仇恨心理。你走过去的时候,如果可以的话,跟他们点点头。”

然而,对当时还在上小学的他来说,要在恐惧中保持微笑,几乎是不可能的事。他“背著书包,一声不吱,低著头就走过去了”。

自闭寡言的少年 拒戴红领巾

“等我再长大一点,去上小学的时候,多少就有些自卑、比较自闭。”子幸说,“不太敢讲话,不太敢跟同学一起玩,总觉得抬不起头来。”

上小学一年级后,学校要求全班同学集体加入少先队,同时戴上红领巾。对许多中国孩子来说,入队宣誓、佩戴红领巾,意味著“为共产主义事业而奋斗”。

但对于一个从小亲眼见证中共迫害、家人因信仰被虐杀致死的孩子来说,那条红领巾的象征意味完全不同。

子幸的母亲特地找了子幸的班主任,明确表示:“子幸不需要入少先队、不需要戴红领巾。”在她的坚持下,班主任同意了这个特例。

于是,每次升旗仪式、做广播体操时,学校操场上一片红领巾之中,只有他一个人没有戴。这种醒目的“不同”,有的老师看了后非常不高兴,甚至曾当著同学的面打他。

子幸说,“现在回想起来,觉得自己小时候跟同龄孩子的生活真的很不一样。”

迫害延伸到每个家庭成员

更残酷的是,迫害并不限于修炼人本人。即便是没有修炼法轮功的家人,也同样成为被骚扰、被监控的对象。

子幸的父亲、外公并不修炼,但多年来同样饱受骚扰和压力。在恐惧与高压之下,父亲做出艰难的选择——他亲自将子幸送往美国纽约的飞天艺术学院,让孩子远离中共迫害,能在自由的环境下成长,追求孩子喜爱舞蹈的梦想。

子幸的父亲在与子幸的母亲离婚后,仍没有从中共的骚扰中脱身,警察依然找上门。子幸的爷爷奶奶也遭受骚扰。

子幸的姐姐想出国留学,护照有了,签证也有了,却一次次在出海关时被拦下,“不许出境”。直到2012年,她才终于成功离开中国。

对这个家庭而言,中共的迫害不只是新闻报导里的“案例”,而是延伸到每一个家庭成员、每一段人生选择中的无形魔掌。

绝处逢生:一家人走入修炼

在风暴袭来之前,这个家庭曾经因为法轮大法,迎来过一次几乎是“起死回生”的转折。

1996年,子幸的外婆被诊断为直肠癌晚期,卧床不起,家人就要给她准备后事了。那是整个家庭第一次真正感受到“死亡就在眼前”,连一向坚强的外公都忍不住落泪。全家人被强烈的无力感包围著。

就在这样的绝望中,外婆接触到了法轮大法,开始学炼。不久之后,原本严重的病情竟然一天天好转,最后整个人完全恢复健康——从医学上看几乎是不可思议的事,在这个家庭里真真切切地发生了。

高薇薇说:“我父亲虽然没有修炼,但他亲眼看著我母亲从癌症晚期到恢复健康,他对这个功法充满了感激。”

那时高薇薇在日本生活、工作。她妹妹从中国寄给她一本《转法轮》。

“我也觉得这个大法真是太好了,所以就开始修炼了。”高薇薇说。

也正因为如此,当1999年镇压突然到来、谎言铺天盖地,这个家庭才会产生那样的困惑与不解:“这么好的大法、这么好的师父,为什么会突然面对这样的打压和诬陷?”

为了澄清事实,他们打电话给相关政府部门,为法轮功说公道话。“7·20”之后,当政权将庞大的宣传机器转向这个群体,他们能想到的第一个反应,是按正常管道去反映情况——到各市政府、省政府反映情况,甚至去北京市信访部门上访。

有一次,子幸的外婆、母亲和姨妈去北京上访,结果都被抓、被拘留了。

从那之后,这个家庭就卷入了接踵而至的打压与迫害之中。然而,由于坚信法轮大法是正法,他们在巨大压力之下仍坚守著内心的信念。

考上飞天艺术学院

那些年,对刘子幸来说,每天的日子黯淡无光。直到有一天,他得到了一张神韵光盘,开始有了生活的方向。

第一次看神韵,他看到:画面中,舞台明亮而浩瀚,舞蹈演员衣袂翩翩,动作挺拔、干净,有一种他从未在现实生活中感受过的纯净与庄严。他感到“他们帅极了”。

他说,“那一刻就觉得,我想跳舞。这条路我一定会坚持走下去。”

2013年,他来到纽约。那一年,他顺利考上飞天艺术学院,真正踏上了中国古典舞的专业训练之路,也为未来加入神韵艺术团奠定了基础。

在舞台上重现受迫害故事

2019年,刘子幸在一个揭露中共对法轮功的迫害的神韵小舞剧里,饰演一名被迫害的法轮功学员。对他而言,这不只是一个角色或一段故事。

“那个小舞剧不只反映了我家发生的事情”,他说,“也代表所有在大陆被迫害的法轮功修炼者。我有一种感觉:是通过这一节目,把他们每一个人的故事展现给观众。”

因此,在排练和演出时,他非常投入⋯⋯

向世界展示真正的传统

对刘子幸来说,神韵之所以能打动世界各地的观众,不只在于那些优美的舞蹈、音乐、服饰或舞台效果,而是因为它呈现的是“神传文化”。

“传统文化是神传下来的。”他说:“神韵每年的节目设计,不只是告诉人们回归传统,更是引导人回到与神相连的生命状态。”

在神韵的节目里,观众可以看到很多神话故事、历史典故,看到仁、义、礼、智、信这些传统美德如何在具体人物身上展现。

“每一个节目不只是表演一个文化片段,而是在告诉人:神为什么要把这样的文化传给人?每一样东西都是对人有很大帮助的。”

盼有一天能回中国演出

刘子幸说,神韵这二十年来在世界各地演出,展现五千年文明的辉煌,收到如潮的好评,让无数人感动。但对于每一位神韵演员来说,心里都有一个挥之不去的遗憾:很多中国人还没有看到“共产主义之前的中国”。

刘子幸认为,神韵回到中国“是一定会发生的”。

“我真心希望,那一天能早点到来。”

(大纪元)

△

|

| 文章网址: http://www.renminbao.com/rmb/articles/2025/12/19/93405.html |

|

打印机版 打印机版

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

打印机版

打印机版